Prädiktive Faktoren für die Prognose Von Patienten mit Dekompensierter Zirrhose

Hintergrund und Zielsetzung

Durch die hervorragenden, neuen Möglichkeiten mittels direkt antiviraler Substanzen (DAA) konnten die Ansprechraten (SVR12) bezüglich der Viruselimination bei Patienten mit chronischer Hepatitis C signifikant verbessert werden. Unklar bleibt aber, inwiefern eine DAA-Therapie bei Patienten mit dekompensierter Leberzirrhose zu einer Verbesserung der Leberfunktion führt. Gerade für Patienten auf der Lebertransplantationswarteliste gilt es abzuwägen, zwischen der Möglichkeit, eine klinische Verbesserung zu erzielen gegenüber einer potenziellen Möglichkeit durch einen höheren MELD-Score, frühzeitig ein Organ auf der Lebertransplantationswarteliste zu erhalten (das sogenannte MELD purgatory).

Methodik

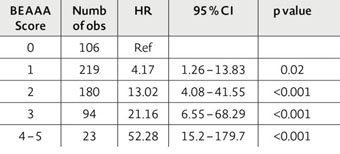

Tabelle 1: Hazard rations for achieving CPT class A cirrhosis based on BEAAA score

Es wurden die Daten der klinischen Studien SOLAR-1, SOLAR-2, GU-US-334-0125 und ASTRAL-4 gepoolt. Es konnten somit 622 Patienten mit Baseline Child-Pugh B und C Leberzirrhose eingeschlossen werden. Die Patienten wurden über 12, 24 oder 48 Wochen ausschließlich mit SOF-basierten Regimen ± RBV behandelt. Als primäres Outcome wurde die Anzahl der Patienten gewertet, die bis zum Ende des Follow-Up durchgehend eine Child-Pugh A Leberzirrhose erreichten. Sekundäre Endpunkte waren Versterben, Transplantation oder MELD purgatory. MELD purgatory wurde definiert als Persistenz einer Child B oder C Zirrhose mit einem MELD >15 am Ende des Follow-up.

Ergebnisse

Es konnten 502 Patienten mit Child-Pugh B und 120 Patienten mit Child-Pugh C identifiziert werden. Die Patientenzahlen (insgesamt 622 Patienten) für unterschiedliche MELD-Scores haben sich dabei wie folgt verteilt: 6-11 = 279 Patienten, 12-14 = 192 Patienten und ≥ 15 = 151 Patienten. Die SVR12-Rate betrug 85 %. Das mediane Follow-up betrug 255 Tage mit 17 Lebertransplantationen und 35 Todesfällen. 36,1 % mit initialem Child-Pugh B und 12,3 % mit initialem Child-Pugh C erreichten durchgehend ein ChildPugh A Stadium bis zum Ende des Follow-up. Patienten die eine SVR12 erreichten, hatten eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, dauerhaft ein Child-Pugh A Stadium zu erreichen; ebenso reduzierte eine SVR-12 die Wahrscheinlichkeit für Lebertransplantation oder Versterben. Es konnten fünf Baseline-Faktoren identifiziert werden, die für das Erreichen eines Child-Pugh A Stadiums entscheidend waren: BMI <25, kein Vorhandensein einer Enzephalopathie, Fehlen von Aszites, ALT >1,5 x ULN und Albumin >3,5 g/dl. Dementsprechend wurde ein sogenannter BEAAA-Score gebildet; ein Anstieg im BEAAA-Score um einen Punkt war mit einem Anstieg der Wahrscheinlichkeit ein Child-Pugh A Stadium zu erreichen, assoziiert. Somit verblieben 330 Patient im MELD purgatory. Ein Baseline Albumin von <3,5 g/dl, das Vorliegen von Aszites oder einer Enzephalo pathie waren mit einem MELD purgatory assoziiert.

Fazit

32 % der Patienten mit Erreichen der SVR12 verbesserten sich hin zu einem Child-Pugh A Stadium nach DAA-Therapie. Es wurde ein 5-Punkte Score bestehend aus BMI <25, kein Vorhandensein einer Enzephalopathie, Fehlen von Aszites, ALT >1,5 x ULN und Albumin >3,5 g/dl (BEAAA-Score) entwickelt, der die Verbesserung nach Behandlung laut Autoren vorhersagen kann.

PD Dr. med. Christian Steib

PD Dr. med. Christian Steib

Oberarzt der Medizinischen Klinik

und Poliklinik II, Campus Großhadern,

Klinikum der Universität München,

Marchioninistraße 15, 81377 München

Kommentar PD Dr. med. Christian Steib

In dem vorliegenden Abstract wurde an einer relativ grossen Patientenzahl untersucht, wann und ob und ggf. durch welche Faktoren es nach DAA-Therapie zu einer Verbesserung der Leberfunktion bei Patienten mit dekompensierter Leberzirrhose aufgrund einer chronischen Hepatitis C kommt. Somit ist die Studie klinisch relevant, da es sich um Patienten handelt, die sich in einem kritischen Allgemeinzustand befinden. Wichtig ist diese Fragestellung für alle Ärzte, die Patienten mit chronischer Hepatitis C und bereits dekompensierter Leberzirrhose behandeln. Insbesondere spielt diese Fragestellung auch eine wichtige Rolle für Zentren, die Lebertransplantationen durchführen. Grundsätzlich gab es eine relevante Anzahl an Patienten, die klinisch eine Verbesserung durch eine DAA-Therapie erreichten. Bezüglich der SVR scheint es nur logisch, dass es durch eine Virus-Elimination häufiger zu einer klinischen Verbesserung nach DAA-Behandlung kommt. Im Allgemeinen sind die potentiellen Benefits einer Behandlung ein verbessertes klinisches Outcome (Dekompensation, HCC-Entwicklung) und Lebensqualität. Darüber hinaus kann möglicherweise eine Delistung erreicht werden, es kommt regelhaft zu einem besseren Überleben bei Verbleib auf der Warteliste und eine Reinfektion des Transplantats kann vermieden werden. Dagegen kann es durch eine DAA-Therapie zu Nebenwirkungen kommen oder zu einer Dekompensation der Leberzirrhose. Im Falle eines Therapieversagens vor Transplantation kommt es allerdings zur Selektion von Resistenzen und somit möglicherweise zu einer erschwerten Behandlung nach Transplantation. Möglicherweise kommt es auch zum sog. MELD purgatory im Sinne einer Verzögerung der Transplantation durch einen erniedrigten MELD score trotz weiterhin hohen Child Stadiums und somit einer schlechten Lebensqualität. Nun versuchen die Autoren durch Entwicklung des BEAAA-Punkte Systems positive Prädiktoren herauszuarbeiten, die uns die Entscheidung für oder gegen eine Therapie erleichtern sollen bzw. für die Vorhersage eines MELD purgatory eingesetzt werden können. Es bleibt hierzu rein rechnerisch anzumerken, dass Aszites, Enzephalopathie und Albumin natürlich auch im Child score enthalten sind. Dennoch können wir uns nun auf ein paar Parameter fokussieren, die uns möglicherweise die Entscheidung für oder gegen die Therapie erleichtern.

Dr. med. Ramona Pauli

Dr. med. Ramona Pauli

Fachärztin für Allgemeinmedizin

und Innere Medizin, Infektiologie,

Gemeinschaftspraxis am Isartor,

Isartorplatz 6, 80331 München

Kommentar Dr. med. Ramona Pauli

Die Frage ist wichtig: Wer profitiert von der Behandlung der Hepatitis C bei dekompensierter Leberzirrhose und wer nicht? Die Analyse der Daten von vier kontrollieren Studien mit 622 Patienten stellt eine solide Basis zur Beantwortung dieser Frage dar, der Beobachtungszeitraum 36 Wochen nach SVR ist vielleicht etwas kurz und die Patienten waren nicht die kränksten dieser Gruppe (80,7 % Child Pugh Turcotte (CPT) B, MELD-Durchschnitt 12). Alle Patienten mit einer SVR hatte eine signifikant höhere Chance einer klinischen Verbesserung des Leberstatus, d.h. einer Verbesserung des CPT-Stadiums. Insgesamt 36 % der Patienten erreichten den Rückgang in das Stadium CPT A. Als Prädiktoren für ein „langfristig“ gutes Ergebnis wurden 5 Parameter definiert und in dem BEAAA-Score zusammengefasst. Klingt einfach, ist einfach (jeder Parameter gibt einen Punkt), es fehlt leider jedoch die entscheidende Aussage, ab welchem Score der Patient nicht mehr profitiert.